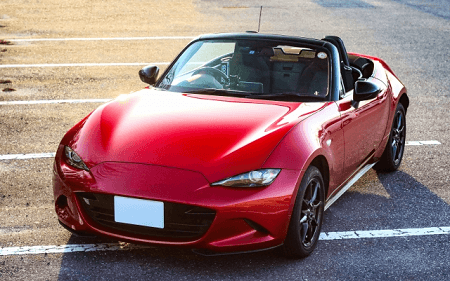

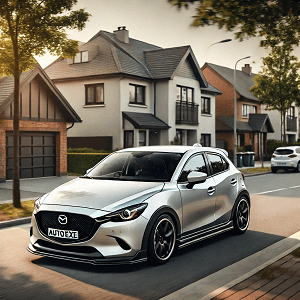

走りに情熱を込めるMAZDA独自のデザイン思想「魂動デザイン」の核心に迫る

MAZDAの「魂動(こどう)デザイン」は、スタイルを超えた哲学であり、走る歓びを視覚的に表現するために生まれた独自の美学です。このデザインは「生命感」「力強さ」「しなやかさ」といった躍動的なテーマを軸に、見る者の感情に直接訴えかける造形を追求しています。実際に現行モデルに共通する流麗なボディラインや、光と影を巧みに活かした面構成は、まるで彫刻作品のような存在感を放っています。

MAZDAの「魂動(こどう)デザイン」は、スタイルを超えた哲学であり、走る歓びを視覚的に表現するために生まれた独自の美学です。このデザインは「生命感」「力強さ」「しなやかさ」といった躍動的なテーマを軸に、見る者の感情に直接訴えかける造形を追求しています。実際に現行モデルに共通する流麗なボディラインや、光と影を巧みに活かした面構成は、まるで彫刻作品のような存在感を放っています。

特に注目すべきは、デザインに込められた「動きの瞬間を切り取る」というコンセプトです。車が止まっていても、今まさに動き出すかのようなエネルギーを感じさせる曲線や面構成は、ただ美しいだけではなく、見た者に感情の高まりや期待感を呼び起こします。これは「感性工学」を取り入れていることとも深く関係しており、人間の感情や感覚に寄り添ったデザインを重視するという姿勢が反映されています。

デザイン開発には、クレイモデラーと呼ばれる職人が大きな役割を果たしており、デジタルでは再現しきれない細部まで手作業で仕上げることで、量産車とは思えない造形美を実現しています。数ミリ単位の面の変化にこだわり、光の反射や映り込みまで計算し尽くされたフォルムを作り上げます。こうした手仕事に支えられたMAZDAの車体は、展示場に置かれた瞬間から、ひとつの芸術作品としての存在感を放ちます。魂動デザインは見た目だけではなく、空力性能や車両バランスにも寄与するよう設計されており、美しさと機能性を高次元で両立しています。

フロントグリルの形状やサイドの抑揚は、デザイン性だけでなく、空気の流れを最適化することで走行安定性の向上や燃費性能の向上にもつながっています。これは、「美」と「理」を両立させる哲学そのものであり、感性と機能が矛盾しない設計思想にほかなりません。MAZDAは、デザインを通じて走りの愉しさを語りかけてくる数少ないブランドであり、これがファンの心を掴み続ける理由の一つなのです。単なる移動手段としての自動車ではなく、所有すること、眺めること、走らせることそのものが喜びになる。そんなクルマづくりの本質を貫いているのが、魂動デザインなのです。

燃費と走行性能を両立する革新エンジン技術「SKYACTIV TECHNOLOGY」の実力

「SKYACTIV TECHNOLOGY(スカイアクティブ テクノロジー)」は、独自に開発した総合技術ブランドであり、エンジン・トランスミッション・ボディ・シャシーといった主要要素を全面的に刷新することで、燃費と走行性能の両立を図る革新的な技術群です。その目的は、環境負荷の低減とドライバーにとっての「走る歓び」の両立という、従来はトレードオフとされてきた価値を同時に実現することにあります。

「SKYACTIV TECHNOLOGY(スカイアクティブ テクノロジー)」は、独自に開発した総合技術ブランドであり、エンジン・トランスミッション・ボディ・シャシーといった主要要素を全面的に刷新することで、燃費と走行性能の両立を図る革新的な技術群です。その目的は、環境負荷の低減とドライバーにとっての「走る歓び」の両立という、従来はトレードオフとされてきた価値を同時に実現することにあります。

なかでも「SKYACTIV-G」エンジンは、世界最高水準の圧縮比(13.0)を実現しながら、レギュラーガソリンでの使用を可能とし、高効率な燃焼によって燃費とトルク性能を向上させています。燃焼室の最適化、燃料噴射タイミングの精緻な制御、排気系の効率化など、細部にわたる設計の工夫が積み重ねられており、従来のガソリンエンジンでは到達できなかった次元の走行性能と低燃費を実現しています。

また、環境性能だけでなく、アクセルを踏んだときのレスポンスや、低回転域からの力強い加速感といった「走る愉しさ」にも配慮されている点が特長です。「SKYACTIV-D」と呼ばれるクリーンディーゼルエンジンも注目に値します。通常のディーゼルエンジンよりも低圧縮比を採用し、燃焼温度と圧力のバランスを最適化することで、NOxやPMの発生を抑えながら、静粛性とレスポンスにも優れた性能を実現。欧州を中心に高い評価を受けており、環境規制の厳しい地域でも力強い走りを可能にしています。

トランスミッションには、自動変速機の快適性とマニュアルのダイレクト感を両立させた「SKYACTIV-DRIVE」を採用。従来のATでは避けがたかったトルクコンバーターの滑りを最小限に抑える設計により、ドライバーの意図に忠実な加減速が可能です。さらに、ボディやシャシーも「SKYACTIV-BODY」「SKYACTIV-CHASSIS」として進化を遂げ、軽量化と剛性の両立を実現。これにより、応答性の高いハンドリングと安定した走行性能が生まれ、ドライバーとの一体感がより強く感じられるようになっています。

SKYACTIV TECHNOLOGYは単なる燃費改善のための技術ではなく、環境・安全・運転性能というクルマに求められる全方位の性能を、極めて高い次元でバランスさせる開発思想の結晶です。特に注目すべきは、それぞれの技術が単体で完結するのではなく、すべてが連携し合う「トータルビークルアーキテクチャ」として設計されている点であり、これが他ブランドにはない圧倒的な一体感を生み出す根幹となっているのです。

予防から衝突まで幅広く守る先進の安全支援システム「i-ACTIVSENSE」の安心性能

近年、クルマの安全性能への関心はますます高まっており、そのニーズに応えるべく「i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)」という先進安全技術群を開発・搭載しています。この技術は、事故を未然に防ぐ「予防安全」と、万が一の際に乗員を守る「衝突安全」を融合させた総合的な安全思想に基づいています。

近年、クルマの安全性能への関心はますます高まっており、そのニーズに応えるべく「i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)」という先進安全技術群を開発・搭載しています。この技術は、事故を未然に防ぐ「予防安全」と、万が一の際に乗員を守る「衝突安全」を融合させた総合的な安全思想に基づいています。

MAZDAの考える「安全」とは、単に危険を避けるという消極的な視点ではなく、ドライバーが自信を持ってクルマを操作できるという、ポジティブな安心感を創出することに重きが置かれています。具体的には、ミリ波レーダーや高性能カメラを用いたセンシング技術により、前方車両との距離や歩行者、障害物、さらには周辺の交通環境までもリアルタイムでモニターすることが可能です。

例えば、自動ブレーキ機能である「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート」は、都市部での低速走行時に歩行者や自転車を高精度に検知し、必要に応じて自動でブレーキを作動させることで、事故のリスクを大幅に低減します。加えて、車線逸脱警報システム(LDWS)や車線維持支援(LAS)、ブラインドスポットモニター(BSM)など、複数の支援機能が協調して働くことで、さまざまな運転状況下でもドライバーを強力にサポートします。

夜間走行における視認性向上を目的とした「アダプティブLEDヘッドライト(ALH)」は、対向車や先行車の位置に応じて自動的に配光パターンを調整し、眩しさを抑えながら視界を確保するという優れた特性を持ちます。さらに、ドライバーの状態を検知する「ドライバーアテンションアラート」では、ステアリング操作の微細な変化を分析し、集中力の低下や疲労の兆候をいち早く検出。ドライバーに休憩を促すことで、長距離運転時の安全性も高めています。こうした多層的な安全装備は、あくまでも「ドライバー中心」の思想に基づいて設計されているのが大きな特長です。

過度な自動化に頼るのではなく、あくまで人間の判断力や操作を補完し、ドライバーが主体的に運転する喜びを維持することを目指しています。これにより、安全性は単なるデータや装備の多さではなく、ドライバーが「安心してクルマと向き合える」状態として体感されるのです。i-ACTIVSENSEは、テクノロジーを通じて人とクルマとの信頼関係を築く、ならではの安全哲学の結晶です。最新の機能性と人間中心の思想が融合することで、ただ守るだけでなく、「攻めの安全性能」とも呼べるような積極的な安心を提供しているのです。

ドライバーとクルマが一体になる感覚を実現する「人馬一体」哲学の全貌

開発思想の根幹にあるのが「人馬一体(じんばいったい)」というコンセプトです。これは、馬と騎手が一体となって走るように、ドライバーとクルマが完全に調和した状態を目指すという哲学で、全車種に共通する開発基盤となっています。この概念は単なる比喩ではなく、すべての開発工程において指針となる深い思想であり、車両設計・制御システム・インテリアデザインに至るまで、その精神が浸透しています。

開発思想の根幹にあるのが「人馬一体(じんばいったい)」というコンセプトです。これは、馬と騎手が一体となって走るように、ドライバーとクルマが完全に調和した状態を目指すという哲学で、全車種に共通する開発基盤となっています。この概念は単なる比喩ではなく、すべての開発工程において指針となる深い思想であり、車両設計・制御システム・インテリアデザインに至るまで、その精神が浸透しています。

この思想は、ハンドリング性能や加速感といったスペック面にとどまりません。シートの角度、ステアリングの位置、ペダル配置など、あらゆるインターフェースを徹底的に検証し、「人が自然に操作できるポジション」を突き詰めることによって、意図した通りにクルマが動く快感を提供しています。

さらに、人間工学に基づいたドライビングポジションの設計は、長時間運転においても身体的な疲労を最小限に抑えるよう設計されており、ただの快適性にとどまらず、運転そのものを深く味わえる環境を創出しています。Gベクタリングコントロール(GVC)などの車両制御技術も「人馬一体」の実現に貢献しています。これは、加減速時にエンジントルクを微細に調整することで、車体の姿勢変化を滑らかにし、ドライバーの操作負荷を軽減する技術で、長距離運転でも疲労を感じにくい運転感覚を提供します。

とくにコーナリング時の姿勢制御においては、車両とドライバーがまるで意識を共有しているかのような滑らかな挙動が感じられ、多くのユーザーがその自然な操作感に驚きを示しています。走行性能の追求だけでなく、ドライバーとクルマの間に生まれる「対話」にも注目しています。アクセルを踏んだ瞬間、ハンドルを切ったとき、クルマが期待通りに、あるいはそれ以上の応答を返す。

この双方向的な関係性こそが、人馬一体の本質であり、運転が単なる作業から、感覚を刺激する喜びへと昇華する源泉となっているのです。「人間の本能に合ったクルマづくり」を突き詰める姿勢は、他社にはない独自の価値であり、ドライビングを単なる移動手段ではなく、感動体験へと昇華させているのです。その一貫した開発姿勢は、クルマと対話する楽しさ、意志を通わせる興奮、そして心地よい一体感を求めるすべてのドライバーに響く、確かな魅力となって表れています。

環境への配慮と未来のモビリティ実現へMAZDAが進めるサステナブル戦略の真価

地球温暖化や環境問題への関心が高まるなか、独自のアプローチで持続可能なモビリティ社会の実現に挑んでいます。その中心にあるのが「サステナブルZoom-Zoom 2030」という長期ビジョンで、環境、社会、そして人間中心の価値創造を柱とした取り組みを進めています。

地球温暖化や環境問題への関心が高まるなか、独自のアプローチで持続可能なモビリティ社会の実現に挑んでいます。その中心にあるのが「サステナブルZoom-Zoom 2030」という長期ビジョンで、環境、社会、そして人間中心の価値創造を柱とした取り組みを進めています。

このビジョンを単なる企業スローガンではなく、具体的かつ実行力のある中長期的戦略として位置づけており、環境負荷の最小化と同時に、持続可能なクルマづくりのあるべき姿を提示しています。電動化の波にただ乗るのではなくマルチソリューション戦略によって、各市場の特性やインフラ整備の進捗状況、ユーザーのニーズに応じて最適なパワートレインを提案しています。

欧州や日本などの先進国では電動化を進めつつ、エネルギー事情の異なる新興国市場では改良型クリーンディーゼルや高効率ガソリンエンジンを活用。さらに、次世代エンジンとして注目されている「SKYACTIV-X」は、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの長所を融合し、高い環境性能と優れた走行性を同時に実現しています。

EV(電気自動車)として「MX-30」などの車種を投入しつつ、その開発ではバッテリーの調達から製造、使用、廃棄に至るまでの「ライフサイクルアセスメント(LCA)」の観点を取り入れ、単に走行時のCO2を減らすだけでなく、車両全体の環境負荷をトータルで評価・低減する姿勢を貫いています。これは、短期的な数値達成を超えた、持続可能性への本質的な取り組みといえるでしょう。内装素材にも強いこだわりを見せており、環境負荷の少ない再生材やコルク、植物由来の樹脂などを積極的に採用することで、クルマに触れるたびにサステナブルな価値観を体感できる空間を創出しています。

コルク素材は、創業初期において工業用コルクを製造していたという歴史的背景もあり、ブランドのルーツと未来志向をつなぐ象徴的な素材でもあります。こうした戦略は、環境対応にとどまらず「人間らしい移動の未来」を描くことに重きを置いている点で、他社とは一線を画しています。クルマづくりにおいても、社会との共生、地域との調和、そしてユーザーのライフスタイルに寄り添う柔軟性を重視する姿勢が、真に価値あるブランドとしてのMAZDAを形作っているのです。

伝統と革新・技術と情熱が融合した唯一無二の存在:MAZDAというブランドが描く未来像

ブランドの魅力は、単なるスペックや流行では語り尽くせません。その背景には、「走る歓び」をどこまでも追求し続ける情熱と、日本のクラフトマンシップを世界に示す誇り、そして社会的責任に真摯に向き合う姿勢があります。クルマとは単なる移動手段ではなく、人生の一部であり、感情や記憶と深く結びつく存在である。

ブランドの魅力は、単なるスペックや流行では語り尽くせません。その背景には、「走る歓び」をどこまでも追求し続ける情熱と、日本のクラフトマンシップを世界に示す誇り、そして社会的責任に真摯に向き合う姿勢があります。クルマとは単なる移動手段ではなく、人生の一部であり、感情や記憶と深く結びつく存在である。

そうした想いを形にすることに全力を注いできたブランドなのです。デザイン・技術・安全性・環境対応のすべての面で、独自性を発揮し続けています。特にその一貫した開発思想と「人間中心」の哲学は、これからのモビリティ社会においてますます重要な価値となるでしょう。

ドライバーとクルマが調和する「人馬一体」の考え方、感性に響く「魂動デザイン」、環境への責任を果たす「SKYACTIV」やサステナビリティ戦略など、どれをとっても自らの信念に忠実であり続けています。製品を通じて体験を提供することを何よりも大切にしています。走るたびに感情が動く、所有することで誇りが生まれる。そんな車づくりの本質にこだわる姿勢が、多くのユーザーから絶大な支持を集めているのです。

未来に向けて「感動と効率の共存」という難題に挑みながら、ドライバーとの絆をより深めていくクルマづくりを貫いています。その先にあるのは、ただの自動車ではなく、「人生を豊かにするパートナー」としての存在。それこそがMAZDAの描くビジョンなのです。ブランドとはロゴやスローガンではなく、信頼と感動の積み重ねによって築かれるもの。これからも自らの美学と責任を貫きながら、世界中の人々に「心が動くモビリティ」を提供し続けていくでしょう。

MAZDA 公式サイト

Pickup Column