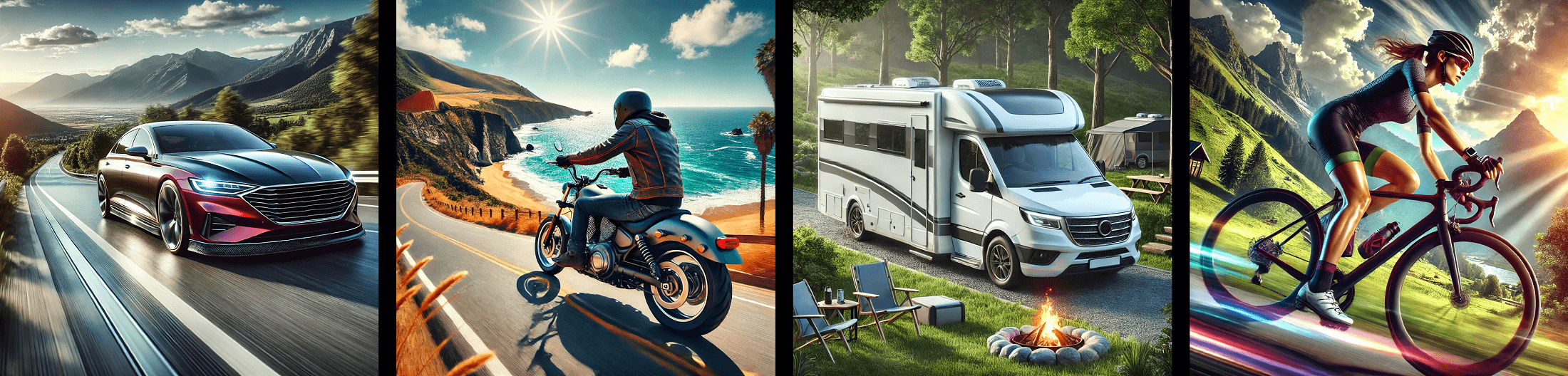

「ハスクバーナ」スウェーデン発祥の老舗ブランドが歩んできた革新の歴史と世界展開

Husqvarna(ハスクバーナ)は、1689年にスウェーデンで創業された、非常に長い歴史を持つ由緒あるブランドです。その起源は武器製造にあり、当初はマスケット銃などの火器を製造していましたが、時代の変遷とともに家庭用品やミシン、さらには自転車など多様な製品も手がけてきました。これらの製品群はいずれも高品質で、ヨーロッパ中で高い信頼を獲得してきました。

Husqvarna(ハスクバーナ)は、1689年にスウェーデンで創業された、非常に長い歴史を持つ由緒あるブランドです。その起源は武器製造にあり、当初はマスケット銃などの火器を製造していましたが、時代の変遷とともに家庭用品やミシン、さらには自転車など多様な製品も手がけてきました。これらの製品群はいずれも高品質で、ヨーロッパ中で高い信頼を獲得してきました。

そして20世紀初頭になると、時代の流れを的確に見極め、バイク製造へと本格的に転換します。この決断が、今日に至るハスクバーナ・モーターサイクルの基盤を築くことになったのです。バイク開発においては、スウェーデンの優れた工業技術とクラフトマンシップが存分に活かされており、その革新的な技術力により、ヨーロッパのモーターサイクルシーンで一躍注目を集める存在となりました。

特にモトクロスやエンデューロ競技の分野では、他を圧倒するほどのパフォーマンスと耐久性を誇り、世界選手権においても数多くのタイトルを獲得しています。軽量でありながら高い剛性を持つフレーム設計や、過酷な環境下でも安定した出力を誇るエンジン性能、さらに緻密に調整されたサスペンション設定などが、多くのライダーから絶大な支持を受ける要因となっています。また、その性能の高さはプロフェッショナルライダーのみならず、一般のライダーの間でも広く知られており、ハスクバーナのオフロードモデルはまさに「定番」と言える存在です。

現代においては、オーストリアのKTMグループの傘下に入り、資本力と技術開発力の両面でさらなる強化が進んでいます。KTMとの強固な連携により、最新のエンジンや電子制御技術の導入が加速する一方で、ハスクバーナ自身は独自の北欧的な美意識や設計哲学を頑なに守り続けています。そのため、単なるOEM的な存在ではなく、ブランドとしての独自性をしっかりと維持しながら進化しているのです。

シンプルで機能的、かつ先進的なデザインは見た目にも美しく、同時に過去から脈々と受け継がれてきたクラフトマンシップの精神とも調和しています。こうした姿勢によって「伝統」と「革新」を見事に融合させたバイクブランドとして、今なお世界中のモーターサイクルファンから高い評価と熱い視線を集めています。その存在感はますます増しており、今後のバイク市場においても、ハスクバーナが担う役割は一層重要なものになっていくことでしょう。

オフロードからストリートまで網羅するHusqvarnaの多彩なバイクラインナップと各モデルの特長

ハスクバーナは、長年にわたってオフロードバイクの名門として高い評価を受けてきたことから、一般的にはオフロードに特化したブランドというイメージが根強く残っています。しかし、実際にはストリートモデルにおいても非常に高い完成度を誇っており、その優れた実力は日本国内だけでなく、世界中のライダーたちからも着実に評価されてきています。

ハスクバーナは、長年にわたってオフロードバイクの名門として高い評価を受けてきたことから、一般的にはオフロードに特化したブランドというイメージが根強く残っています。しかし、実際にはストリートモデルにおいても非常に高い完成度を誇っており、その優れた実力は日本国内だけでなく、世界中のライダーたちからも着実に評価されてきています。

たとえば、モトクロス競技を意識して設計された「FC」シリーズや、過酷な環境下でも確かな性能を発揮するエンデューロ仕様の「TE」および「FE」シリーズは、極限のコンディション下でも安定してしなやかに対応する高性能なシャシー設計と、軽量かつトルクに優れたエンジン特性が魅力です。

これらのモデルは、世界トップレベルのレースシーンでも数々の実績を誇っており、プロフェッショナルライダーから趣味で楽しむアマチュア愛好家に至るまで、幅広い層のライダーから強い支持を得ています。一方で、都市部での走行や週末のツーリングを重視するライダーにとって非常に魅力的なのが、「Svartpilen(スヴァルトピレン)」および「Vitpilen(ヴィットピレン)」シリーズです。

これらのストリートモデルは、従来のバイクデザインに一石を投じるような先鋭的かつ洗練された外観が特徴であり、北欧的な美意識を色濃く反映しています。ミニマルでありながらも冷たさを感じさせず、スタイリッシュで実用性の高いデザインに仕上げられており、まるでアート作品のような存在感を放っています。また、KTM譲りの高性能なエンジンや足回りを採用していることにより、視覚的な美しさに反して実際の走行性能も非常に優れています。

市街地での小回りやストップ&ゴーにも強く、峠道では軽快なコーナリング性能を発揮するなど、あらゆる走行シーンに柔軟に対応できる性能を備えているため、通勤から週末の気ままなライディングまで、さまざまな用途で活躍できる万能なバイクとして高い評価を受けています。さらに、ハスクバーナのバイクは、モデルラインアップにおいて排気量やシート高、ライディングポジションなどに多様性を持たせており、バイク初心者から熟練のベテランライダーまで、自分に最適な一台を見つけやすいという点も大きな魅力です。

たとえば、401シリーズは軽量で操作性に優れており、バイクを初めて手にする入門者や、コンパクトで扱いやすいモデルを求める女性ライダーにも非常におすすめです。一方で、より力強い走りを求めるライダーには、トルク感とパワーを兼ね備えた701シリーズが最適であり、上級者が求める走行性能と快適性のバランスを高次元で実現しています。見た目の美しさや独自性を重視しつつも、ライディングの楽しさや乗りやすさといった実用面にも一切の妥協を見せない姿勢を貫いており、今後ますます多くのユーザーにその魅力が浸透していくことでしょう。

機能美を極めるミニマルデザイン哲学と高次元な走行性能の両立が生む魅力とは

ハスクバーナのデザインには、「Less is more(少ないことは豊かである)」という北欧的な美意識が深く根付いています。この理念は、単なる装飾を排除するだけでなく、本質的な機能や乗り手の体験に重点を置いた設計思想にも表れています。無駄を削ぎ落としたシャープなデザインは、視覚的な美しさを際立たせるだけでなく、空気抵抗の軽減と車体の軽量化にも大きく貢献しており、見た目と性能の両立を見事に実現しています。

ハスクバーナのデザインには、「Less is more(少ないことは豊かである)」という北欧的な美意識が深く根付いています。この理念は、単なる装飾を排除するだけでなく、本質的な機能や乗り手の体験に重点を置いた設計思想にも表れています。無駄を削ぎ落としたシャープなデザインは、視覚的な美しさを際立たせるだけでなく、空気抵抗の軽減と車体の軽量化にも大きく貢献しており、見た目と性能の両立を見事に実現しています。

デザインの洗練さが機能性と結びついている点が、ハスクバーナの大きな強みです。また、シート高やハンドルポジション、ステップ位置の最適化など、ライダーの操作性や乗り心地を細部まで考慮した設計が随所に施されています。こうした人間工学的なアプローチにより、長時間の走行でも疲労を感じにくく、快適かつダイレクトなライディング体験が可能となっています。

乗車姿勢の自然さや、体にフィットするような設計は、通勤やツーリングなど日常的な使用からスポーツライディングまで、幅広いシーンでの快適性を支えています。さらに、車体剛性のバランス調整にも注力しており、ハンドリングの正確さと安定性を両立しながらも、軽快で俊敏な挙動を維持しています。これにより、街乗りからワインディングロード、さらにはオフロード走行に至るまで、どんな路面状況でも高い操作性と安心感を提供してくれます。

近年のモデルにはLEDライトやデジタルディスプレイといった現代的な装備も取り入れられており、クラシカルなデザインと最新技術が自然に融合しています。これにより、見た目の美しさと先進機能の利便性の両方を享受することが可能となっています。たとえば、視認性の高いメーターデザインや、多機能なインターフェース、夜間走行でも安心な高輝度LEDなど、細部へのこだわりが感じられます。

こうしたデザイン哲学と走行性能の高度なバランスによって、ハスクバーナのバイクは「乗って楽しい・眺めて惚れる」と評され、多くのライダーから憧れの存在として認識されています。その洗練された外観と実用性の高さは、他のブランドとは一線を画す唯一無二の魅力となっており、ハスクバーナの存在感を際立たせる重要な要素となっています。今後もこのデザインと機能性の絶妙な融合を武器に、モーターサイクルの新たな価値を提案し続けていくことでしょう。

KTMとの強固な連携によって実現する最先端のエンジニアリング技術と開発力の相乗効果

現在ハスクバーナは、オーストリアに本拠を構えるKTMグループに属しています。この関係性によって、KTMが持つ最先端のエンジン技術、電子制御システム、そしてシャシー技術といった重要なコアテクノロジーを共有できるという大きなメリットを享受しています。これにより、製品開発のスピードは飛躍的に向上し、同時に品質や性能の面でも確かな信頼性を維持することができるようになっています。

現在ハスクバーナは、オーストリアに本拠を構えるKTMグループに属しています。この関係性によって、KTMが持つ最先端のエンジン技術、電子制御システム、そしてシャシー技術といった重要なコアテクノロジーを共有できるという大きなメリットを享受しています。これにより、製品開発のスピードは飛躍的に向上し、同時に品質や性能の面でも確かな信頼性を維持することができるようになっています。

またグローバル市場への供給体制の強化や、調達コストの最適化にもつながっており、ブランド全体の競争力を大幅に高める要因となっています。しかし、KTMとの連携が密であるにもかかわらず、単なるOEMブランドではありません。むしろKTMの技術基盤の上に、自社独自のデザインフィロソフィーとチューニング思想を加えることで、明確な個性と差別化を実現しています。

例えば、サスペンションのセッティングや車体の重心バランス、ハンドリング特性はすべてハスクバーナのエンジニアによって専用に開発・調整されており、より滑らかで直感的な操作感を提供しています。KTMがスポーティで攻撃的なフィーリングを追求する一方で、ハスクバーナは上質で洗練された乗り味や乗車感覚を重視しており、両ブランドのキャラクターがはっきりと分かれています。

さらに、KTMグループ内での共同開発体制により、電子制御システムや安全装備、コネクティビティ技術の実装も積極的に進められています。ABSやトラクションコントロール、スマートフォン連携、さらにはアプリによる走行ログの確認やリモート診断機能など、次世代のライディング体験を実現する装備が続々と投入されています。こうした協業の恩恵を受けながらも、北欧発のブランドらしく、独自の美意識と哲学をしっかりと守り続けており、決してKTMの影に埋もれることなく、明確な存在感を放っています。

このように、グループ全体の総合力と、ブランド独自性の高度なバランスが取れた体制によって、ハスクバーナは世界の二輪市場において唯一無二のポジションを築き上げています。革新性と信頼性、個性と普遍性をあわせ持つその姿勢は、今後のモーターサイクル業界を牽引する重要な要素となっていくことでしょう。

日本国内で注目される最新モデルとリアルユーザーから寄せられる評価・口コミの実態

日本市場においても、ハスクバーナは近年ますます存在感を高めており、その注目度は上昇の一途をたどっています。特に若年層や都市部のライダーからは、従来の大型バイクにはない斬新なデザイン性と、周囲と差別化できる個性的なスタイルを持つ点で高い評価を得ています。従来の「速さ」や「排気量」ではなく、「自分らしさ」や「ライフスタイルへのなじみやすさ」を重視する層にとって、まさに理想的な選択肢となっているのです。

日本市場においても、ハスクバーナは近年ますます存在感を高めており、その注目度は上昇の一途をたどっています。特に若年層や都市部のライダーからは、従来の大型バイクにはない斬新なデザイン性と、周囲と差別化できる個性的なスタイルを持つ点で高い評価を得ています。従来の「速さ」や「排気量」ではなく、「自分らしさ」や「ライフスタイルへのなじみやすさ」を重視する層にとって、まさに理想的な選択肢となっているのです。

たとえば「Svartpilen 401」は、軽量コンパクトな車体と優れた燃費性能を兼ね備えながらも、洗練されたミニマルデザインで都市の風景にも自然に溶け込む存在感を放っています。通勤やカフェライド、週末のショートツーリングなど、多彩なシーンにマッチする汎用性の高さが魅力で、初めてバイクを購入する人からも高い支持を集めています。

また、最新のインジェクションシステムやABSなどの電子制御機能も装備されており、安全性や快適性の面でも抜かりがありません。一方で「TE250i」や「FE350」などのオフロードモデルは、エンデューロ競技や林道ツーリングを本格的に楽しむ層に支持されており、特にセルスターター搭載やインジェクションによる始動性の良さなどが、過酷な走行条件での実用性を高めています。日本の狭くて複雑な林道でも扱いやすいサイズ感とトルク特性が評価されており、アウトドアやキャンプといったアクティビティとの相性も抜群です。

さらに、SNSやYouTubeなどのメディアを通じて、実際の使用感やカスタム例が数多く発信されており、「見た目も中身も妥協したくない」という感度の高いライダーからの支持が広がっています。ハッシュタグで検索すれば、日常にハスクバーナを取り入れたライフスタイルの投稿が多く見られ、単なる移動手段としてのバイクではなく、「自分を表現するモビリティ」としての地位を確立しつつあります。このように、ハスクバーナは日本国内でもその独自性と実用性を武器に、多様化するニーズに対応するブランドとして確固たる地位を築いているのです。

「伝統と革新が共存するHusqvarna」今こそ選ばれるべき次世代バイクブランド

ハスクバーナは、300年以上という圧倒的な歴史を背景に持ちながらも、現代のモーターサイクルシーンにおいて常に進化し続けている極めてユニークな存在です。その歩みの中で培われたオフロードにおける豊富な実績は、単なる競技用マシンの枠を超えて、多くのライダーたちに「信頼できるブランド」として深く根付いています。

ハスクバーナは、300年以上という圧倒的な歴史を背景に持ちながらも、現代のモーターサイクルシーンにおいて常に進化し続けている極めてユニークな存在です。その歩みの中で培われたオフロードにおける豊富な実績は、単なる競技用マシンの枠を超えて、多くのライダーたちに「信頼できるブランド」として深く根付いています。

製品には北欧らしい洗練されたミニマルデザインが随所に取り入れられており、機能性と美しさを高次元で両立しています。さらに、これまでの常識を覆すような革新的な車体設計や、現代的なエッセンスを取り入れたカラーリングなど、視覚的なインパクトでも他のブランドと明確に一線を画しています。

加えて、KTMとの連携によって導入される先進技術も、ハスクバーナの革新性を支える大きな柱です。電子制御システム、トラクションコントロール、スマートフォンとの接続機能など、現代のライダーが求める快適性と安全性にもしっかりと対応しており、まさに次世代バイクの条件を満たす一台と言えます。

特に、ライダーのライディングスタイルに合わせたカスタマイズ機能や、コネクティビティに優れたディスプレイインターフェースの搭載など、実用性と先進性を兼ね備えた装備が多く取り入れられています。これらの要素が融合することで単なる移動手段ではなく、ライダーのライフスタイルや価値観そのものを映し出す「ライフスタイルブランド」としての地位を確立しています。通勤や日常使いはもちろん、週末のツーリングやオフロード走行、さらには仲間とのアウトドア活動やイベント参加にいたるまで、あらゆる場面で頼れる相棒となります。

これにより、機能性・耐久性・スタイルのすべてにおいて高い基準を満たし、所有すること自体がひとつのアイデンティティとも言えるような特別な存在となっています。こうした多用途性とブランドとしての一貫性、そしてオーナーに誇りを与える独自の存在感こそが、ハスクバーナの真の魅力といえるでしょう。次の1台を選ぶにあたって、ハスクバーナは単なる選択肢の一つではなく、「本当に自分らしい一台」を探す人にとって理想的な答えとなるブランドなのです。

Husqvarna・BIKE 公式サイト

Pickup Column