革新的エンジン技術と走りの楽しさに宿るヤマハバイクの真骨頂とは

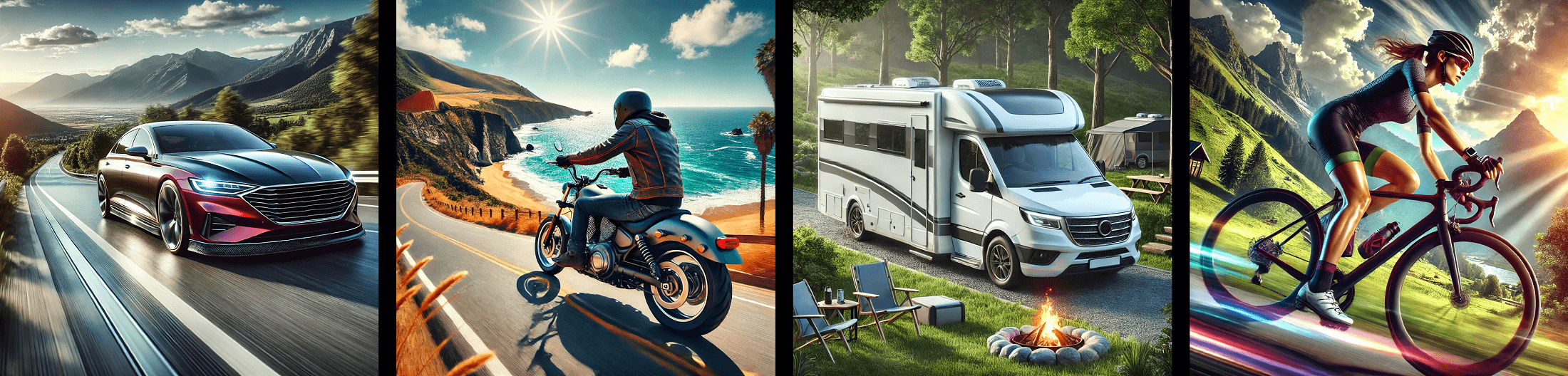

ヤマハのバイクは「走ることそのものの楽しさ」や「ライダーの感性に響く体験」を極限まで追求した乗り物です。日々の通勤や買い物といった実用性に留まらず、週末のツーリング、ワインディングロードでのスリリングなスポーツ走行、そしてレースフィールドの極限状態においても、その真価を余すところなく発揮します。ヤマハのバイクに乗るという行為は、単なる操作ではなく「操る楽しさ」そのもの。

ヤマハのバイクは「走ることそのものの楽しさ」や「ライダーの感性に響く体験」を極限まで追求した乗り物です。日々の通勤や買い物といった実用性に留まらず、週末のツーリング、ワインディングロードでのスリリングなスポーツ走行、そしてレースフィールドの極限状態においても、その真価を余すところなく発揮します。ヤマハのバイクに乗るという行為は、単なる操作ではなく「操る楽しさ」そのもの。

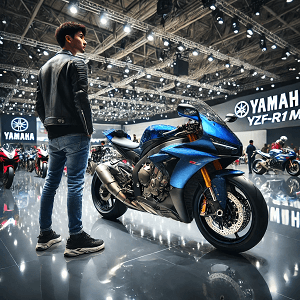

これはヤマハが「感性性能」を追い求めてきた結果と言えるでしょう。その中心的な要素として挙げられるのが、独自に開発したクロスプレーン型クランクシャフトを採用したエンジン技術です。この技術は、MotoGPで世界の頂点を争うYZR-M1からのフィードバックを活かして生まれたもので、従来の並列4気筒エンジンとは根本的に異なる点火順序によって、より自然なトラクションコントロールとリニアなパワーデリバリーを実現します。

このクロスプレーンコンセプトにより、ライダーはアクセル操作に対してダイレクトな反応を得られ、まるで機械と一体となって動いているような錯覚すら覚えるほどです。その結果、加速時のトルク感は一段と濃密になり、コーナリング中の挙動も極めてスムーズかつ安定。安全性と高揚感を同時に提供するこの特性は、経験豊富なベテランライダーだけでなく、ステップアップを目指す中級者にとっても魅力的です。この革新技術はYZF-R1というフラッグシップモデルにとどまらず、MT-10やMT-09といったネイキッドスポーツ、そしてTRACERシリーズなどのツアラーにも展開されています。

いずれのモデルも「ただ速い」ことを目的とせず、「操る楽しさ」や「ライダーとの対話性」を重視した開発がなされており、まさにヤマハの技術と思想が結晶した存在です。エンジンは単に高性能なだけではありません。それは、ライダーの五感に訴えかける存在であり、スロットルをひねる瞬間から鼓動が伝わり、シート越しに振動が感情を刺激します。常にライダーの感覚に寄り添い、ただ乗るのではなく、「乗ることを楽しむ」「操作することで感動する」バイクを生み出し続けています。乗るたびに新たな発見と喜びがあり、それがヤマハに乗ることの本当の価値を物語っているのです。

スポーツからツーリング・街乗りまで網羅する驚きの多彩なラインナップ

ラインナップは、スーパースポーツ・アドベンチャー・ネイキッド・クルーザー・スクーターと多岐にわたり、そのバリエーションの豊富さは世界中のライダーを魅了しています。それぞれのカテゴリーにおいて独自の個性と性能を持つモデルを展開し、幅広いニーズに応えています。YZFシリーズはサーキットでのタイムアタックはもちろん、ワインディングでも圧倒的なパフォーマンスを発揮するスーパースポーツの代表格であり、ライディングポジションや空力性能にも優れた設計がなされています。

ラインナップは、スーパースポーツ・アドベンチャー・ネイキッド・クルーザー・スクーターと多岐にわたり、そのバリエーションの豊富さは世界中のライダーを魅了しています。それぞれのカテゴリーにおいて独自の個性と性能を持つモデルを展開し、幅広いニーズに応えています。YZFシリーズはサーキットでのタイムアタックはもちろん、ワインディングでも圧倒的なパフォーマンスを発揮するスーパースポーツの代表格であり、ライディングポジションや空力性能にも優れた設計がなされています。

一方、MTシリーズはその俊敏でダイレクトな乗り味が特徴で、都市部での取り回しや短距離の移動でもストレスのない走行を可能にしています。トルク重視の特性とスタイリッシュなデザインも相まって、ストリートシーンで圧倒的な存在感を放ちます。TRACERやTénéréといったツーリングやアドベンチャーに特化したモデルは、長距離でも快適に走行できる設計が魅力です。防風性能に優れたカウルやグリップヒーター、大容量タンク、ロングストロークサスペンションなど、過酷な環境下でも安定感を維持できる装備が充実。

オフロードや未舗装路に対応する能力も高く、冒険心をくすぐる一台として人気を集めています。NMAXやXMAXといったスクーター群は、都市部での利便性を重視した高性能コミューターとして評価されています。燃費効率に優れ、軽快なハンドリングとコンパクトなボディによって渋滞の中でも快適な走行が可能です。ABSやトラクションコントロールといった先進装備を搭載し、安全性にも抜かりはありません。ライダーのスキルレベルや用途、好みに応じて最適な選択肢を提供しており、初心者からベテランライダーまで、誰もが自分に合った一台を見つけることができます。日常の足から夢の旅まで、あらゆるシーンでヤマハは頼れるパートナーであり続けているのです。

デザインと操作性に込められたヤマハ独自の「人機官能」という哲学とは

「人機官能」とは、人と機械の関係性を極限まで突き詰め、ライダーの五感に訴えかけるような設計を目指すヤマハ独自の開発思想です。単なる性能やスペックの追求ではなく、「人が感じる快適さ」や「意のままに操れる感覚」こそがバイクの本質であるという信念のもとに設計されています。ただ速く・強く・美しくあることだけを目指すのではなく、ライダーの身体的特性や反応、乗車中の疲労感までをも繊細に分析し、それに最適化された設計を施しています。

「人機官能」とは、人と機械の関係性を極限まで突き詰め、ライダーの五感に訴えかけるような設計を目指すヤマハ独自の開発思想です。単なる性能やスペックの追求ではなく、「人が感じる快適さ」や「意のままに操れる感覚」こそがバイクの本質であるという信念のもとに設計されています。ただ速く・強く・美しくあることだけを目指すのではなく、ライダーの身体的特性や反応、乗車中の疲労感までをも繊細に分析し、それに最適化された設計を施しています。

さらにこの思想は、開発段階から実際のライダーによる試乗フィードバックを積極的に取り入れ、感覚的な違和感を徹底的に排除するという姿勢にも表れています。たとえば、シートポジションは乗車時の姿勢を自然に保てるよう計算されており、長時間の走行でも疲れにくい構造になっています。また、ステップ位置とハンドルバーとの位置関係も細かく調整されており、街乗りからスポーツライディングまで幅広いシーンに対応できるよう配慮されています。

ハンドル位置は、低すぎず高すぎず、ライダーが前傾姿勢をとった際にも無理なく力を伝えられる角度と高さに調整。加えて、操作感に直接影響を与えるクラッチやブレーキのレバー形状も、手の大きさや握力を問わず快適に使えるよう設計されています。さらに、重心バランスはマシン全体の運動性能に大きく影響するため、モデルごとに最適化されており、旋回時の安定感や直進時の安心感を高い次元で両立しています。

タンク形状やフレーム剛性の設定も、ライダーがバイクと一体化している感覚を生み出す重要な要素であり、これらが合わさって「自然に操作できる快感」を生み出しているのです。このような設計の積み重ねにより、ヤマハのバイクはどのモデルを選んでも「自然に操作できる快感」が得られるようになっており、初心者から上級者まで、誰もが直感的に操れるという特長を持っています。デザイン面においても一切の妥協を許さず、空力と機能性を兼ね備えつつ、視覚的にも美しいバイクを作り上げています。

タンクからリアシートにかけてのラインや、マフラーの造形に至るまで、細部にこだわり抜いたデザインは、見る者の心を惹きつけ、所有する喜びを何倍にも引き立ててくれます。力強さと繊細さが見事に調和するデザインは、単なる乗り物を超えて所有すること自体が喜びとなり、ライダーに誇りを与える存在となっています。この「人機官能」はヤマハの開発全体に通底する哲学であり、すべてのモデルに息づいています。それこそが数多くのファンを持ち続けている理由の一つであり、他のブランドにはない、心と身体に響くバイク体験を提供する最大の魅力となっているのです。

レースで培った技術と実績が市販モデルにもたらす圧倒的な信頼性とパフォーマンス

MotoGPをはじめ、全日本ロードレース選手権(JSB1000)やスーパーバイク世界選手権(WSBK)、さらにはアジア選手権や耐久レースなど、数々の競技で輝かしい実績を積み重ねてきた。その中で蓄積された膨大な技術的知見とノウハウは、単にレースの勝利にとどまらず、市販車の開発にも直接的に応用されています。実戦で鍛え上げられたパーツ構造やシャシー剛性の設計思想、冷却性能の最適化など、数多くの要素がフィードバックされることで、市販モデルは他社を凌駕する信頼性とパフォーマンスを実現しています。

MotoGPをはじめ、全日本ロードレース選手権(JSB1000)やスーパーバイク世界選手権(WSBK)、さらにはアジア選手権や耐久レースなど、数々の競技で輝かしい実績を積み重ねてきた。その中で蓄積された膨大な技術的知見とノウハウは、単にレースの勝利にとどまらず、市販車の開発にも直接的に応用されています。実戦で鍛え上げられたパーツ構造やシャシー剛性の設計思想、冷却性能の最適化など、数多くの要素がフィードバックされることで、市販モデルは他社を凌駕する信頼性とパフォーマンスを実現しています。

特に注目すべきは、電子制御技術の進化です。トラクションコントロールシステム(TCS)、クイックシフター、スライドコントロール、リフトコントロール、電子スロットル(YCC-T)など、かつてはレース専用機にしか搭載されていなかった技術が、今ではYZF-R1をはじめとする多くの市販車に標準装備されており、ライダーの安全性を高めながら、スポーツ走行の楽しさを最大限に引き出しています。

これらの電子制御は、センサー類とECUの精緻な連携によって極めてスムーズかつ自然な制御を実現し、ライダーの技量を補完しながら意のままの走行を可能にしています。また、レース活動を通じて得られた耐久性や整備性のノウハウも重要なポイントです。極限の状況下での使用に耐えるパーツ設計、容易なメンテナンス性、部品の供給体制など長年のレース実績を背景に、信頼性と品質の両立を実現しています。

こうした設計思想はスポーツモデルだけにとどまらず、ツアラーやネイキッドモデルにも活かされており、日常使いでもその堅牢さがしっかりと感じられます。このように市販車は単にスペックを誇るものではなく、モータースポーツの現場で鍛えられたリアルな技術が注ぎ込まれていることが最大の魅力です。長年のレーシングスピリットと技術革新が融合することで、信頼と感動を兼ね備えたバイクが生まれているのです。

ヤマハオーナーのリアルな声から見えてくる「乗る喜びと高い満足度」の理由

実際のオーナーの声を見ても、の人気の理由が非常によく理解できます。「走りがとにかく気持ちいい」「乗るたびにワクワクする」「長時間乗っても疲れにくい」「自分の体にしっくりくるフィット感がある」「低速域でも扱いやすく、高速では安定感が抜群」といったように、使用感に直結した高評価が多数寄せられています。

実際のオーナーの声を見ても、の人気の理由が非常によく理解できます。「走りがとにかく気持ちいい」「乗るたびにワクワクする」「長時間乗っても疲れにくい」「自分の体にしっくりくるフィット感がある」「低速域でも扱いやすく、高速では安定感が抜群」といったように、使用感に直結した高評価が多数寄せられています。

「音の響きが気持ちいい」「エンジンの鼓動が心地よい」「どこまでも走りたくなるような快感がある」といった感性に訴えるコメントも目立ち、ヤマハならではの感覚性能の高さが多くのライダーに受け入れられていることが分かります。「エンジンのレスポンスが俊敏で操作が楽しい」「加減速のリズムが心地よく、街乗りでもワクワクできる」など、日常的な使い方における満足感を伝える声も多く、ヤマハ車の汎用性の高さも評価されています。

さらに、アフターサポートの手厚さや部品供給のスムーズさ、信頼できるディーラーの存在なども満足度に直結しており、「長年乗っても安心できる」「ちょっとした相談にも親身に対応してもらえる」「メンテナンスの説明が丁寧でわかりやすい」といった声が寄せられています。加えて、「初めてのバイク選びでも安心できた」「長距離ツーリングの準備も手厚くサポートしてくれた」など、初心者にも安心して選ばれている点はヤマハの信頼性の証とも言えます。全国に広がるディーラーネットワークを通じて、購入後のサポート体制にも力を入れており、ライダーが不安を感じることなくバイクライフを楽しめるよう配慮されています。

カスタムパーツやアクセサリーも豊富に展開されており、「自分好みのカスタムを追求できる」「カラーリングのバリエーションが多く個性を出しやすい」といったように、購入後の楽しみや自由度も高く、ライダーにとって大きな魅力となっています。走りの性能だけではなく、感性・安心感・個性という多面的な満足を提供する存在です。所有する喜び、走る楽しさ、信頼性という三拍子に加え、共感・カスタマイズ性・継続的なサポートという要素までが揃っている点こそが、オーナーに共通する深い満足感の源なのです。ヤマハのバイクは乗ること所有すること、そのすべてがライフスタイルの一部となるような存在なのです。

ヤマハはなぜ多くのライダーに選ばれるのか?ブランドの本質と未来

革新的な技術力、幅広い製品ラインナップ、デザインへのこだわり、そしてライダーとの心地よい一体感。これらをすべて兼ね備えたヤマハは、単なるバイクメーカーではなく、ライダーの人生に寄り添い、感動を提供する“パートナー”のような存在です。その魅力はスペックの数値やブランドネームだけにとどまらず、「バイクとともに生きる歓び」を深く理解し、それを形にし続けている点にこそあります。

革新的な技術力、幅広い製品ラインナップ、デザインへのこだわり、そしてライダーとの心地よい一体感。これらをすべて兼ね備えたヤマハは、単なるバイクメーカーではなく、ライダーの人生に寄り添い、感動を提供する“パートナー”のような存在です。その魅力はスペックの数値やブランドネームだけにとどまらず、「バイクとともに生きる歓び」を深く理解し、それを形にし続けている点にこそあります。

通勤や週末のツーリングといった日常生活に密接に寄り添うと同時に、趣味としての探究や、非日常の冒険、仲間との絆といった、ライダーの人生そのものを豊かに彩る役割も担っています。走る楽しさだけでなく、所有する喜びやカスタムする楽しさ、仲間と語らう時間の価値をも理解し、それらすべてを包括する体験を提案しているのです。特に近年では、地球環境への配慮や都市部でのモビリティ課題に対し、革新的なアプローチで応えようとしています。

電動モビリティ「E-Vino」や、水素エンジンの研究開発、次世代スポーツEV「MOTOROiD」プロジェクトなど、カーボンニュートラル時代を見据えた技術革新に本腰を入れています。これらは単なるエコ技術の導入にとどまらず、ライダーの“感性”を損なわないことを前提に、次世代の走行体験を再構築する挑戦でもあります。AIやIoTといったデジタル技術との融合にも積極的で、インターネットを通じたリモートメンテナンス、ライディングデータの共有、ナビゲーション支援やライディングログの可視化など、新たなライダーサポートの形を次々に導入。

こうした取り組みは、バイクを“乗り物”から“体験のハブ”へと進化させる試みでもあり、その最前線に立っています。さらに単なる製品提供にとどまらず、ユーザー同士の交流を促進するコミュニティづくりにも力を入れています。全国各地で開催されるオーナーズミーティングやファンイベント、ライディングスクールの開催、オンライン上のコンテンツ発信などを通じて、ブランドとユーザーの絆を深めています。

製品の魅力に加え、こうした“繋がり”のある環境こそが、ファンのリピート率の高さや熱い支持に直結しているのです。多くのライダーに選ばれ続ける理由は、単なる性能の高さやブランドの知名度にとどまりません。それは、人と機械の心地よい関係を追求し続ける「人機官能」の哲学、そして変化する時代の中でもブレずに“ライダーの感性”に寄り添い続ける姿勢があるからです。今もそしてこれからも“走ることの歓び”を未来へとつなげていくため情熱と技術、そして人間への深い理解をもって進化し続けていくでしょう。

YAMAHA・BIKE 公式サイト

Pickup Column