寝具を洗う頻度の基本:枕カバーやシーツはどれくらいが理想なのか

枕カバーやシーツは、寝具の中でも肌に直接触れる機会が最も多く、汗や皮脂、ホコリ、さらにはアレルゲンとなるダニの温床になりやすいアイテムです。これらが蓄積されると、皮膚炎やアレルギー反応、鼻炎などの健康リスクを引き起こす可能性があるため、衛生面から見ても定期的な洗濯が不可欠です。

枕カバーやシーツは、寝具の中でも肌に直接触れる機会が最も多く、汗や皮脂、ホコリ、さらにはアレルゲンとなるダニの温床になりやすいアイテムです。これらが蓄積されると、皮膚炎やアレルギー反応、鼻炎などの健康リスクを引き起こす可能性があるため、衛生面から見ても定期的な洗濯が不可欠です。

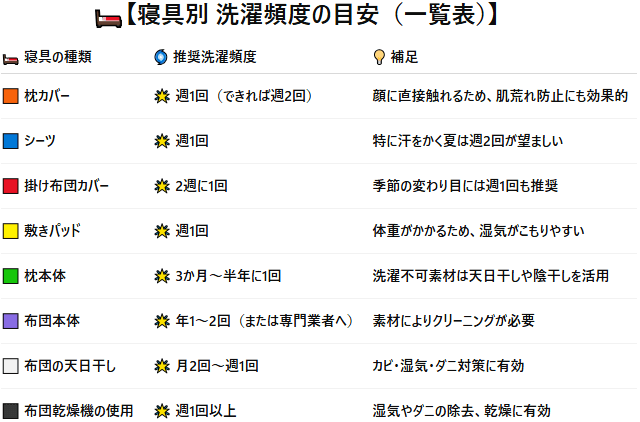

一般的に、枕カバーは週に1回、最低でも2週間に1度の頻度で洗うことが推奨されています。枕は顔に最も近く、就寝中に多くの汗や皮脂が吸着されやすいため、清潔を保つことで肌荒れの防止やニキビの悪化を防ぐ効果もあります。シーツについても同様で、週1回の洗濯を基準に考えるとよいでしょう。特に夏場や寝汗が多い人は、洗濯頻度を週2回に増やすことで快適な睡眠環境を保ちやすくなります。

加えて、布団の中は人間の体温によって温まり、湿気がこもりやすい環境です。この環境はダニやカビの繁殖に最適であるため、通気性を高めるだけでなく、寝具自体の清掃が非常に重要です。寝具をこまめに洗うことによって、アレルゲンの排除だけでなく、気持ちのよい肌触りやリラックス効果も得られ、睡眠の質向上にもつながります。

皮膚トラブルを抱えている方やアレルギー体質の人は、洗濯回数を週2回程度に増やすことで、症状の軽減が期待されます。小さなお子様や高齢者がいる家庭では、免疫が低いため、より衛生的な状態を保つことが大切です。肌に直接接触する機会の多いこれらのアイテムを常に清潔に保つことで、接触性皮膚炎やアトピー性皮膚炎の予防にもつながるとされています。

逆に、忙しくて週1回の洗濯が難しい場合には、最低でも10日に1度の頻度を守ることを意識し、補助的に抗菌・防臭加工が施された寝具やカバーを活用するのも有効です。枕カバーやシーツを複数セット用意してローテーションすることで、洗濯の手間を軽減しながら清潔さを維持する工夫も現実的です。こうしたローテーション管理により、布地の劣化を抑えながら経済的にもメリットがあります。

最近では抗菌・防臭・速乾などの高機能素材を使った寝具カバーも普及しており、洗濯後の乾燥時間が短く、洗濯頻度を維持しやすい点でも注目されています。洗濯機で簡単に洗える設計や、乾燥機対応の素材を選ぶことも、忙しい現代人にとって重要な選択肢の一つです。

このように、枕カバーやシーツの洗濯頻度を高めることは、快適な睡眠だけでなく、健康維持や肌のトラブル予防に直結する重要な習慣といえるでしょう。清潔な寝具は、目に見えない安心感と心身のリラックスをもたらし、日々の睡眠をより質の高いものへと導いてくれます。

掛け布団カバー・敷きパッドの洗濯頻度の目安とは?

掛け布団カバーや敷きパッドは、枕カバーやシーツに比べて直接肌に触れる範囲は少ないものの、就寝中に放出される汗や皮脂が蓄積しやすいため、衛生管理の観点からも定期的な洗濯が不可欠です。とりわけ敷きパッドは身体全体を支える寝具であり、寝返りや摩擦により皮膚や髪の毛、フケなどの汚れが付着しやすくなります。

掛け布団カバーや敷きパッドは、枕カバーやシーツに比べて直接肌に触れる範囲は少ないものの、就寝中に放出される汗や皮脂が蓄積しやすいため、衛生管理の観点からも定期的な洗濯が不可欠です。とりわけ敷きパッドは身体全体を支える寝具であり、寝返りや摩擦により皮膚や髪の毛、フケなどの汚れが付着しやすくなります。

体重によって押しつけられるため湿気も逃げにくく、菌やダニの繁殖を助長しやすい構造になっています。このため、掛け布団カバーは2週間に1回、敷きパッドは週1回の洗濯が基本とされ、汗をかきやすい季節や体質によってはそれ以上の頻度が理想です。夏場や布団に直に寝る習慣がある方は、洗濯頻度を週2回程度に増やすことで、より衛生的な環境を整えることができます。

素材選びも重要で、吸湿性・速乾性に優れた綿や麻、テンセルなどは、湿気のこもりを軽減し、ダニの発生を抑制するのに効果的です。洗濯頻度を守ることは、単に汚れを落とすだけでなく、睡眠の質を向上させることにもつながります。湿った寝具は不快感を生み、寝苦しさの原因にもなります。加えて、敷きパッドや掛け布団カバーに汚れが蓄積されると、アレルギー症状や肌トラブルの発症リスクも高まります。

特にアトピー性皮膚炎や喘息を持つ人は、寝具の清潔さが健康状態に直結するといっても過言ではありません。冬場になると洗濯頻度が低下しがちですが、湿気の逃げ場がなくなることからカビや雑菌の温床になりやすいという点にも注意が必要です。外に干しにくい時期は、室内でも扇風機や除湿機、送風機などを活用して乾燥を促し、布団乾燥機を併用して雑菌やダニの除去を図りましょう。

![]() 家庭内に小さな子どもや高齢者がいる場合、さらにペットと一緒に寝ている場合などは、衛生管理を徹底することが求められます。これらの環境では、より短い間隔での洗濯や、複数セットを用意してローテーションで使うことで清潔を保ちやすくなります。曜日を決めて洗濯日を設けるなど、ルーチン化することで無理なく継続できます。

家庭内に小さな子どもや高齢者がいる場合、さらにペットと一緒に寝ている場合などは、衛生管理を徹底することが求められます。これらの環境では、より短い間隔での洗濯や、複数セットを用意してローテーションで使うことで清潔を保ちやすくなります。曜日を決めて洗濯日を設けるなど、ルーチン化することで無理なく継続できます。

掛け布団カバーや敷きパッドの衛生管理は、快眠だけでなく、日々の生活の質や健康状態にも直結する要素です。見落とされがちなアイテムこそ、意識的に手入れを行うことで、より清潔で快適な寝室環境が実現します。季節ごとの使い方や体質に応じた柔軟な対応を取り入れながら、継続的に清潔を保ち、質の高い睡眠と健康維持を目指しましょう。

枕本体や布団本体を洗う頻度とタイミングのポイント

枕や布団本体は、頻繁に洗う必要はないものの、長期的に使用していく中で、内部には汗や皮脂、空気中のホコリ、花粉、さらにはカビやダニなどの微生物が蓄積されていきます。これらが蓄積すると、ニオイや衛生面の問題だけでなく、アレルギー症状や肌トラブルの原因になる可能性もあるため、適切なタイミングでの洗濯やメンテナンスが求められます。

枕や布団本体は、頻繁に洗う必要はないものの、長期的に使用していく中で、内部には汗や皮脂、空気中のホコリ、花粉、さらにはカビやダニなどの微生物が蓄積されていきます。これらが蓄積すると、ニオイや衛生面の問題だけでなく、アレルギー症状や肌トラブルの原因になる可能性もあるため、適切なタイミングでの洗濯やメンテナンスが求められます。

一般的な目安として、枕本体は3カ月〜半年に1回の頻度で洗濯を行うのが理想的です。特にウレタン素材や低反発タイプの枕は、通気性が悪く湿気がこもりやすいため、天日干しや風通しの良い場所での陰干しを月に2〜3回取り入れると効果的です。布団本体については年に1〜2回程度の洗濯が推奨されていますが、使用状況や個人の体質によっても調整が必要です。

たとえば寝汗をかきやすい人や、アレルギー体質の人、小さな子どもがいる家庭では、より高い頻度で洗濯・乾燥を行うことが望ましいでしょう。ただし、布団や枕には中綿の素材によって家庭での洗濯が難しいものも多く、誤った洗濯方法は形崩れや機能劣化の原因となります。そのため、購入時には必ず洗濯表示を確認し、自宅で洗えない場合は専門のクリーニング業者に依頼することが賢明です。

最近では布団専門の宅配クリーニングサービスも充実しており、時間が取れない人でも手軽にプロの手で清潔を維持できる選択肢が広がっています。防ダニ加工や抗菌処理を施してくれる業者もあるため、衛生面への配慮もさらに高まります。定期的な天日干しや布団乾燥機の活用も、湿気対策として非常に効果的です。

![]() 特に梅雨時期や湿度の高い季節は、布団の内部にカビが発生しやすくなるため、できるだけ週に1回以上の頻度で乾燥を行いましょう。布団乾燥機にはダニ対策モードが搭載されているものも多く、50℃以上の高温でしっかりと加熱することで、アレルゲンを効果的に除去できます。乾燥後は掃除機で表面を吸い取ると、死骸やフンなどのアレルゲン残留をさらに減らせます。

特に梅雨時期や湿度の高い季節は、布団の内部にカビが発生しやすくなるため、できるだけ週に1回以上の頻度で乾燥を行いましょう。布団乾燥機にはダニ対策モードが搭載されているものも多く、50℃以上の高温でしっかりと加熱することで、アレルゲンを効果的に除去できます。乾燥後は掃除機で表面を吸い取ると、死骸やフンなどのアレルゲン残留をさらに減らせます。

枕や布団の寿命は素材や使用環境によって異なりますが、定期的な洗濯や乾燥といったメンテナンスを習慣化することで内部の衛生状態を保ちつつ、へたりや劣化を遅らせ結果として長持ちさせることが可能になります。羽毛布団であれば、適切なケアを施すことで10年近く使用できる場合もあります。長く清潔に使うためにも、見えない汚れへの対策を怠らないことが大切です。

寝具の洗濯頻度が高いほど睡眠の質が上がる理由

寝具を清潔に保つことで得られる最大のメリットは、睡眠の質が向上することです。汗や皮脂、ホコリ、花粉、さらにはダニやカビなどのアレルゲンが蓄積された寝具は、知らず知らずのうちに身体に不快感を与え、入眠や睡眠の維持を妨げる要因になります。特に寝汗が多い人や敏感肌の人は、寝具の汚れが直接肌トラブルやかゆみを引き起こすケースもあります。

寝具を清潔に保つことで得られる最大のメリットは、睡眠の質が向上することです。汗や皮脂、ホコリ、花粉、さらにはダニやカビなどのアレルゲンが蓄積された寝具は、知らず知らずのうちに身体に不快感を与え、入眠や睡眠の維持を妨げる要因になります。特に寝汗が多い人や敏感肌の人は、寝具の汚れが直接肌トラブルやかゆみを引き起こすケースもあります。

湿度が高くなる季節や換気の悪い環境では、これらの汚れがより一層寝具にとどまりやすくなり、皮膚のかゆみや炎症、さらには頭皮トラブルにもつながることがあるため、定期的な洗濯と乾燥が不可欠です。反対に、洗い立てのシーツや枕カバーに包まれると、心地よさと清潔感が心理的な安心感を生み、リラックス状態を促すことでスムーズな入眠につながるという研究結果も報告されています。

これは単に肌触りの良さにとどまらず、「自分が清潔な環境にいる」という安心感がストレスの軽減にもつながり、深い眠りへと導いてくれるのです。清潔な寝具はアレルゲンの発生を抑えるため、アレルギー性鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎を持つ人にとっても健康維持に重要な役割を果たします。ダニやカビは湿気や汚れを好むため、洗濯頻度を高めてこれらの繁殖を予防することは、慢性的な症状の軽減にもつながります。特にダニは布団内部に潜み、夜間の呼吸器症状や鼻づまりの原因となるため、見えないリスクを除去することが睡眠の質を大きく左右するのです。

家庭によっては、布団乾燥機やダニ専用の掃除機を活用するなど、洗濯以外の対策も併用することで、より高い衛生状態を維持できます。寝具を清潔に保つことは心理的な効果にもつながります。人は五感を通じて睡眠環境を判断しますが、その中でも「触感」と「嗅覚」は特に大きな影響を与えます。汗や皮脂によって発生した寝具のニオイは不快感を増幅させ、入眠前のストレスを高めてしまう原因となりますが、洗いたての香りやサラサラとした肌触りは、安心感とともに快適な睡眠導入をサポートします。

最近ではアロマ成分を配合した柔軟剤を活用する人も多く、香りによるリラックス効果も見逃せない要素となっています。睡眠は心身の回復に不可欠な行為であり、免疫力や記憶力、集中力の維持など日常生活のパフォーマンスにも直結するため、その質を左右する寝具の衛生管理は、単なる生活習慣ではなく健康的なライフスタイルを支える重要な基盤と言えるでしょう。定期的な洗濯とケアを習慣づけることは、自分と家族の健康を守るための小さな投資であり、将来的な病気の予防や医療費の軽減にもつながる可能性があります。

季節や使用状況で変わる寝具の洗濯頻度の考え方

寝具の洗濯頻度は、季節やライフスタイルによって柔軟に調整することが重要です。たとえば夏場は、気温が高くなることで発汗量が増え、寝具に汗や皮脂が多く染み込みやすいため、通常よりも洗濯頻度を増やすのが理想とされます。特に枕カバーやシーツ、敷きパッドなどは週2回以上の洗濯を推奨されるケースもあります。夏はダニやカビの繁殖も活発になりやすく、寝具を頻繁に洗うことでそのリスクを抑える効果も期待できます。

一方で、冬場は汗の量が少なくなる傾向にありますが、室内の乾燥によって皮膚から剥がれ落ちた角質やホコリが蓄積されやすくなり、さらには暖房による温度差や湿度変化が布団内部にカビを発生させるリスクを高めます。そのため、寒い季節でも定期的な洗濯と十分な乾燥を継続することが重要です。特に羽毛布団やウレタン系の寝具は湿気がこもりやすいため、天日干しや布団乾燥機の活用といったメンテナンスも欠かせません。

ライフスタイルによっても寝具の汚れ具合は大きく変わります。外出が多く帰宅が遅い人は、外気中の花粉やPM2.5、タバコの煙、排気ガスなどが衣服を介して寝具に付着する可能性があり、見た目にはわからない汚れが溜まっていく危険性があります。反対に、在宅時間が長い人は、皮脂や汗の接触機会が増える分、寝具表面の衛生状態に注意を払う必要があります。それぞれの生活パターンに応じた洗濯スケジュールを見直し、清潔な状態を保つ意識を持つことが大切です。

アレルギーを持つ方やペットと一緒に寝ている家庭では、アレルゲンの増加や毛・フケによる汚染が懸念されるため、週1〜2回以上の洗濯が望ましいとされています。動物の毛は繊維の奥まで入り込みやすく、目に見えないレベルで寝具に残留して鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎などの症状を引き起こす可能性があります。また、ペットの体温によって寝具内の湿度が高くなり、雑菌やダニの繁殖環境が整ってしまうこともあるため、より頻繁なメンテナンスが推奨されます。

清潔な寝具は、こうしたアレルゲンや汚れを取り除き、身体へのストレスを軽減し、深く安定した眠りを支える土台になります。季節の変わり目や生活リズムの変化に合わせて、洗濯頻度や乾燥・換気の習慣も見直していくことで、年間を通じて快適な睡眠環境を維持することができます。月ごとに見直すチェックリストやリマインダーの活用、布団カバーやシーツの色・質感を季節ごとに変える工夫なども、清潔な寝具を保つ習慣づけとして有効です。

洗濯頻度を守るためのスケジュール管理と実践方法

理想的な寝具の洗濯頻度を保つためには、日常生活の中で無理なく実行できるスケジュールを立てることが重要です。たとえば、毎週日曜日を寝具の洗濯日と決めておく、スマートフォンのカレンダーやタスク管理アプリにリマインダーを設定するなど、定期的に思い出せる仕組みを整えると、洗濯の習慣化に大きく貢献します。

理想的な寝具の洗濯頻度を保つためには、日常生活の中で無理なく実行できるスケジュールを立てることが重要です。たとえば、毎週日曜日を寝具の洗濯日と決めておく、スマートフォンのカレンダーやタスク管理アプリにリマインダーを設定するなど、定期的に思い出せる仕組みを整えると、洗濯の習慣化に大きく貢献します。

カレンダー上に「枕カバー洗濯」「敷きパッド交換」といった具体的なタスクを記録しておけば、家族全体で共有しやすく、家事の分担もしやすくなります。家族ごとにチェックリストを作成し、洗濯履歴を記録しておくことで、忘れがちな作業の見える化ができ、家庭内の衛生管理意識が高まります。

家族の人数が多い場合や共働き家庭では、全ての寝具を一度に洗うのが現実的でないことも多いため、曜日ごとに洗濯するアイテムを分ける、週末に2回に分けて洗濯機を回す、あるいは家族それぞれの洗濯スケジュールをずらすといった柔軟な対応が必要になります。たとえば月曜は子供用寝具、水曜は夫婦用、金曜は予備のシーツというようにローテーションを組むことで、無理なく清潔を保つことができます。寝具の収納スペースを確保し、替えのシーツやカバーを整理整頓しておくことも、スムーズなローテーションの実現に寄与します。

使用頻度や汚れやすさに応じて優先順位を明確にすることも大切です。肌に直接触れる枕カバーやシーツは最優先で、次に敷きパッドや掛け布団カバー、最後に布団本体という順番で洗濯計画を立てると効率的です。寝具を複数セット用意しておくことで、洗濯待ちの間も清潔な寝具を使用でき、頻繁な洗濯にも対応しやすくなります。特に季節の変わり目などは、一度に寝具を総入れ替えできるよう準備しておくことで、湿気やアレルゲンの蓄積をリセットする良いタイミングにもなります。

洗濯表示に従った適切なケアを行うことも忘れてはなりません。素材によっては熱に弱いものや乾燥機が使えないものもあるため、それぞれに合った方法で洗濯・乾燥を行うことが、寝具の寿命を延ばすうえで非常に重要です。羽毛布団はクリーニングに出す頻度と天日干しのバランスが大切であり、敷きパッドなどはこまめな洗濯で清潔を保てます。適切なメンテナンスによって、へたりや生地の劣化を防ぎ、結果的に買い替えコストの削減や睡眠の質の維持にもつながります。

スケジュール管理と寝具の特性に合わせた対応を両立させることで、現実的かつ継続可能な洗濯習慣が確立できます。日々の忙しさの中でも実践できる仕組みを作ることが、長期的な衛生管理と快眠のための第一歩と言えるでしょう。さらに家族全員が洗濯とメンテナンスに関わることで、家庭全体で清潔意識を高めるとともに、睡眠の質を支える基盤を共有する生活習慣が自然と根づいていきます。

寝具を洗う洗濯頻度の最適化で健康と快眠を同時に手に入れる

寝具の清潔さは、快適な睡眠と健康維持に直結する非常に重要な要素です。私たちは毎晩、約6〜8時間という長い時間を寝具の中で過ごしており、その間に汗・皮脂・フケ・ホコリ、さらにはダニや花粉などのアレルゲンが着実に蓄積されていきます。とくに人間は寝ている間にコップ1杯分以上の汗をかくとも言われており、その湿気と汚れが寝具に溜まることで、雑菌やカビの温床となりやすくなります。

寝具の清潔さは、快適な睡眠と健康維持に直結する非常に重要な要素です。私たちは毎晩、約6〜8時間という長い時間を寝具の中で過ごしており、その間に汗・皮脂・フケ・ホコリ、さらにはダニや花粉などのアレルゲンが着実に蓄積されていきます。とくに人間は寝ている間にコップ1杯分以上の汗をかくとも言われており、その湿気と汚れが寝具に溜まることで、雑菌やカビの温床となりやすくなります。

こうした蓄積を放置してしまうと、肌荒れやかゆみ、さらには呼吸器系への悪影響など、健康リスクを引き起こす可能性が高まり、睡眠の質そのものを低下させてしまうおそれがあります。このような目に見えない汚れやアレルゲンを防ぐためにも、適切な洗濯頻度を把握し、生活に組み込んでいくことが重要です。

日々の忙しさの中でも無理なく実践できる洗濯スケジュールを立てることが、継続的なメンテナンスの成功の鍵となります。週1回の「寝具洗濯デー」を家族で設定し、スマートフォンのカレンダーやアプリでリマインダーをセットすれば、忘れることなく習慣化が可能です。最初は枕カバーやシーツといった肌に直接触れる部分から始め、徐々に掛け布団カバーや敷きパッド、本体へと拡大していくことで、無理なく継続できます。

家族構成やライフスタイルに応じて、洗濯頻度を柔軟に設定することも欠かせません。たとえば、小さなお子様や高齢者、アレルギー体質の方がいる家庭では、寝具の衛生状態が健康に与える影響が大きくなるため、通常よりもこまめな洗濯が必要になります。ペットと同じベッドで眠る習慣がある家庭も同様で、毛やフケが繊維に絡みやすく、ダニや雑菌の温床となりやすいため、高頻度の洗濯が望ましいとされています。

天候や季節、居住環境によっても洗濯のしやすさや湿気の影響は異なるため、地域性を踏まえ

![]() た工夫も大切です。梅雨時期や湿度の高い地域では、布団乾燥機や除湿器を併用することで、洗濯とあわせて湿気対策も並行して行うと効果的です。衛生的な寝具環境を保つことは、単なる清潔感の問題ではなく、日々の睡眠の質を支える土台として機能します。

た工夫も大切です。梅雨時期や湿度の高い地域では、布団乾燥機や除湿器を併用することで、洗濯とあわせて湿気対策も並行して行うと効果的です。衛生的な寝具環境を保つことは、単なる清潔感の問題ではなく、日々の睡眠の質を支える土台として機能します。

このような取り組みによって、自分自身や家族の健康を守りつつ、清潔で快適な寝室環境を長期的に維持することが可能となります。寝具のケアは、つい後回しにされがちな生活習慣のひとつですが、その影響は想像以上に広く深く、日々の睡眠、体調、そして生活の質にまで直結します。今日からできる小さな意識と行動の積み重ねが、快眠と健康を同時に手に入れるための第一歩になるのです。

Life Style Information